金融是经济的血脉。只有血脉畅通,经济才能持续健康稳定发展。随着供给侧结构性改革不断走向深入,近年来,各金融机构主动开展供给侧结构性改革,增加有效金融供给,强化金融服务能力,提升金融科技水平,金融高质量发展取得显著成效。

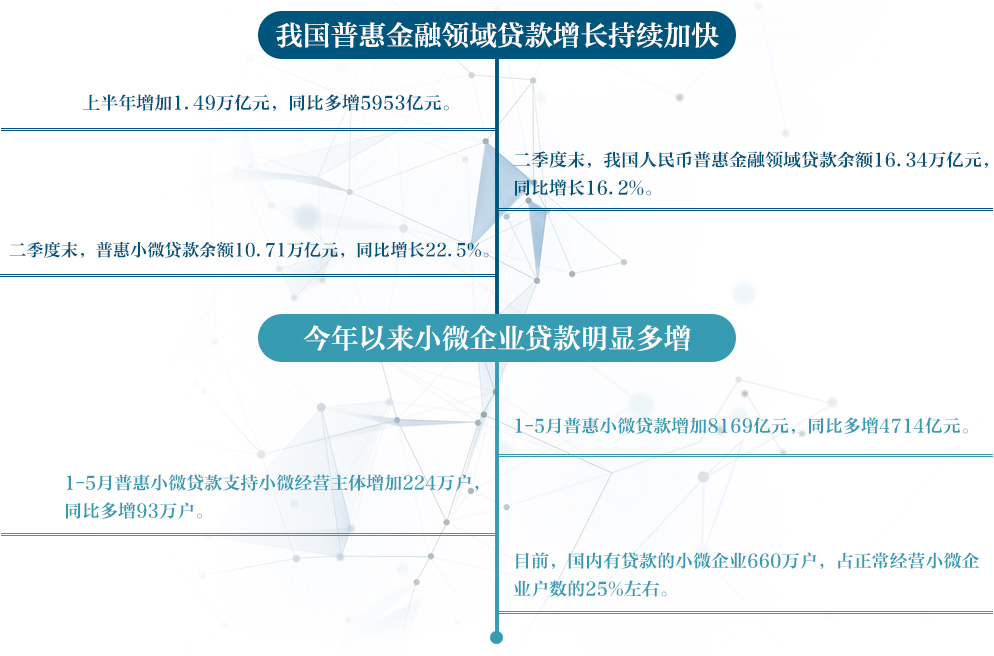

调研发现,“普惠”“扶贫”“民营”“小微”等关键词已成为各金融机构发力重点,一大批民营中小微企业得以纾困解难。与此同时,各地因地制宜探索各种帮扶、纾困举措。例如,苏州“征信贷”、浙江“4+1”差异化工作、上海“科创金融示范区”等地方举措,分别从补齐信用信息短板、实现小微金融服务精准化、支持科创企业等几个方面支持民营、小微企业融资。

但是,受信息不对称、政策缺乏差异化等因素影响,部分企业融资难、融资贵问题依然存在。未来仍需加快推进金融供给侧改革,提升金融体系与实体经济的适配性。

朗亿是一家总部位于上海的专精特新科创企业,2018年销售额达到数千万元。

由于上游基础化工企业提供的原材料采购需要支付现金,而下游企业客户付款往往采用承兑汇票,有较长的账期,因此销售额越大意味着流动资金越紧张。

根据高新技术企业的特点和需求,2015年上海农商银行率先给企业提供了300万元的科技履约贷支持,让朗亿的产能扩张得到资金支持。

“创业初期就有体系化的投融资计划,但过程中会发现准备的资金根本不够用,早期如果没有上海农商银行的信贷支持,我的‘梦想’可能很难实现,上海说不定就会少一家年营收近两亿元的高新技术企业。”雄程海洋工程股份有限公司董事长张铁表示。

上海农商银行没有用传统的贷款思维去评估企业,在2015年为其提供了500万元的订单融资贷款。

上海富驰高科技股份有限公司如今已是一家受资本市场青睐的明星企业。

创始人于立刚坦言,富驰曾经也是小微企业,那时候200万元的启动资金耗尽,没有抵押物,急缺资金。幸运的是富驰的核心高新技术前景受到上海农商银行的认可,2001年初创阶段就获得了当时还是农信社的上海农商银行800万元贷款,且是三年期一次性还本付息。上海农商银行“雪中送炭”的资金让富驰度过了初创期的技术研发、验证、应用阶段。

多重措施精准施策

以上交所为例,不论是扶贫专项公司债券和扶贫资产支持证券的推出,还是扶贫债券预审核及挂牌上市“绿色通道”的开通,抑或是加强引导贫困地区企业利用公司债券拓宽融资渠道……多重措施均“剑指”精准施策,旨在通过金融创新服务,让扶贫真正“落地生根”。

创新扶贫模式 催生相关产品

通过在金融扶贫路上的不断深耕和探索,伊川农商银行开展了信贷扶贫、平台扶贫、爱新扶贫等一批创新扶贫模式,“阳光雨露”“脱贫助力贷”“金燕e贷”等一批创新扶贫产品也应运而生。

线上普惠金融产品创新如火如荼

农业银行天津市分行加快小微信贷业务线上化,陆续推出“数据网贷”“微捷贷”“纳税e贷”等产品;渤海银行将消费信贷与互联网技术相结合,运用大数据分析,研发推出了标准化线上小额信贷产品,打造自助式消费贷款平台。

供应链金融延伸金融服务覆盖面

交通银行天津市分行推出“链金融”业务,拓展一批上下游小微企业,“抓一个”的同时再“抓一串”。此外,部分银行通过与企业搭建的供应链金融服务平台合作,加大供应链金融的覆盖面。

抓好主题教育 让基层党建根深叶茂

伊川农商银行党委高度重视基层党建工作,在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,严格按照省联社党委的要求,做到守初心、担使命、找差距、抓落实,扎实走好“四个步骤”。做到学习教育有氛围、调查研究重实效、检视问题透真实、整改落实无死角。

送文化进乡村 弘扬乡风文明新风尚

文化建设是提升精神风貌的关键,精神文明创建和公众教育的普及是推动乡风文明的主要抓手。

普惠金融接地气 做好“老百姓自己的银行”

2009年伊川农商银行成立时,投放县域的信贷资金只有28亿元,如今已达500多亿元;布放的自助设备从开始的零星几台,到今天已然遍布城乡。

推动机构改革 健全普惠金融体制机制

天津银行完善考核机制,加强政策配套,增设了小微企业“两增”、普惠金融领域贷款等指标,加大小微企业业务考核权重占比,制定民营小微业务专项营销奖励政策。

转变金融服务方式 下沉服务渠道

为扩大金融服务覆盖范围,延伸服务民营中小微企业的触角,天津银行业金融机构主动转变金融服务方式,下沉服务渠道,缩短决策链条,提高业务效率。

落实减利降费 缓解融资贵难题

为降低小微企业融资成本,不少银行采用调降内部资金转移定价、对小微企业进行差别化定价等做法。

近年来,尽管在政府和企业共同努力下,在信息畅通方面取得明显进步,但多家金融机构表示,目前所获得企业信息比较片面且滞后,水电、煤气、社保等基础数据仍难获得。

有关金融机构相关负责人表示,目前普惠金融的增量令人欣喜,但低价融资难有可持续性。地方法人机构获取资金的价格,较国有大行往往偏高,加上运营成本及不良风险等因素,小微企业贷款的低利率投放将较难覆盖经营成本,这将是长期存在的客观事实。

同时,加强区域信用环境建设,充分发挥政府的组织、引导、推动和示范作用,坚决打击恶意逃废债行为,加大企业违法经营成本,有利于引导中小微企业树立诚信经营理念,建立现代企业制度,规范财务和管理制度,依法建账,确保会计资料完整、真实,从源头上提高企业获得授信额度和贷款的能力。

多家银行相关负责人建议政府相关部门细化担保基金、风险补偿金工作要求,强化政策落实,适度扩大财政贴息及风险补偿金的扶持范围,提高资金配置比例,简化管理审核流程,提升资金审批到位的速度,减轻金融机构化解不良贷款的负担。

此外,业内人士反映,目前市场上担保公司较多,但资质参差不齐,建议地方政府加强与人民银行、银保监局等监管机构联动,对辖区内担保公司实力进行筛选并定期公布,动态调整,提供抗风险能力较强的担保公司名单,供银行合作选择,促进共同解决中小微企业担保难问题。

专家指出,目前仅有从金融监管部门自上而下的统计数据,很难真实、全面地反映民营、小微这个群体的发展情况。

世界银行集团国际金融公司金融机构部高级项目官员姜芳芳表示,以金融监管之外的第三方,如统计局建立民营、小微企业及“三农”金融服务需求调查统计分析非常必要,除了总量之外还要细化到具体的微观主体增减情况,尤其是那些从来没有接触过金融服务的群体是否得到金融服务是普惠金融发展程度的重要考察指标,也更能评估普惠信贷成效。

编审:蒋春林 责任编辑:山晓倩 视觉设计:董丹 技术支持:梁建

中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved

中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号